《钢结构设计规范》GB 50017-2003

3.5.1 为了不影响结构或构件的正常使用和观感,设计时应对结构或构件的变形(挠度或侧移)规定相应的限值。一般情况下,结构或构件变形的容许值见本规范附录A的规定。当有实践经验或有特殊要求时,可根据不影响正常使用和观感的原则对附录A的规定进行适当地调整。

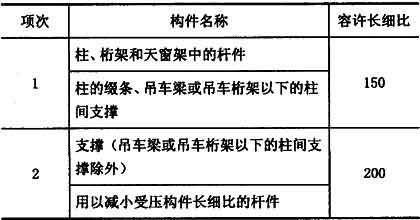

5.3.8 受压构件的长细比不宜超过表5.3.8的容许值。

表5.3.8 受压构件的容许长细比

注:1 桁架(包括空间桁架)的受压腹杆,当其内力等于或小于承载能力的50%时,容许长细比值可取200。

2 计算单角钢受压构件的长细比时,应采用角钢的最小回转半径。但计算在交叉点相互连接的交叉杆件平面外的长细比时,可采用与角钢肢边平行轴的回转半径。

3 跨度等于或大于60m的桁架,其受压弦杆和端压杆的容许长细比值宜取100,其他受压腹杆可取150(承受静力荷载或间接承受动力荷载)或120(直接承受动力荷载)。

4 由容许长细比控制截面的杆件,在计算其长细比时,可不考虑扭转效应。

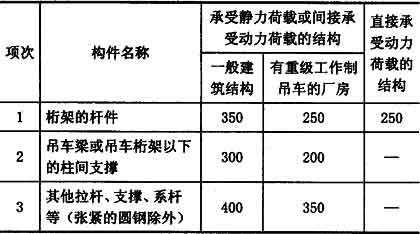

5.3.9 受拉构件的长细比不宜超过表5.3.9的容许值。

表5.3.9 受拉构件的容许长细比

注:1 承受静力荷载的结构中,可仅计算受拉控件在竖向平面内的长细比。

2 在直接或间接承受动力荷载的结构中,单角钢受拉构件长细比的计算方法与表5.3.8注2相同。

3 中、重级工作制吊车桁架下弦杆的长细比不宜超过200。

4 在设有夹钳或刚性料耙等硬钩吊车的厂房中,支撑(表中第2项除外)的长细比不宜超过300。

5 受拉构件在永久荷载与风荷载组合作用下受压时,其长细比不宜超过250。

6 跨度等于或大于60m的桁架,其受拉弦杆和腹杆的长细比不宜超过300(承受静力荷载或间接承受动力荷载)或250(直接承受动力荷载)。

5.4.5 圆管截面的受压构件,其外径与壁厚之比不应超过100(235/fy)。

7.1.1 焊缝应根据结构的重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境以及应力状态等情况,按下述原则分别选用不同的质量等级:

1 在需要进行疲劳计算的构件中,凡对接焊缝均应焊透,其质量等级为:

1)作用力垂直于焊缝长度方向的横向对接焊缝或T形对接与角接组合焊缝,受拉时应为一级,受压时应为二级;

2)作用力平行于焊缝长度方向的纵向对接焊缝应为二级。

2 不需要计算疲劳的构件中,凡要求与母材等强的对接焊缝应予焊透,其质量等级当受拉时应不低于二级,受压时宜为二级。

4 不要求焊透的T形接头采用的角焊缝或部分焊透的对接与角接组合焊缝,以及搭接连接采用的角焊缝,其质量等级为:

1)对直接承受动力荷载且需要验算疲劳的结构,焊缝的外观质量标准应符合二级;

2)对其他结构,焊缝的外观质量标准可为三级。

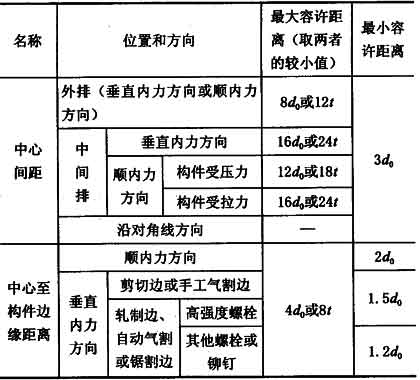

8.3.4 螺栓或铆钉的距离应符合表8.3.4的要求。

表8.3.4 螺栓或铆钉的最大、最小容许距离

注:1 d0为螺栓或铆钉的孔径,t为外层较薄板件的厚度。

2 钢板边缘与刚性构件(如角钢、槽钢等)相连的螺栓或铆钉的最大间距,可按中间排的数值采用。

8.4.13 柱脚锚栓不宜用以承受柱脚底部的水平反力,此水平反力由底板与混凝土基础间的摩擦力(摩擦系数可取0.4)或设置抗剪键承受。

8.6.2 大跨度屋盖结构应考虑构件变形、支承结构位移、边界约束条件和温度变化等对其内力产生的影响;同时可根据结构的具体情况采用能适应变形的支座以释放附加内力。

8.6.3 对有悬挂吊车的(大跨度屋盖结构的)屋架,按永久和可变荷载标准值计算的挠度容许值可取跨度的1/500,按可变荷载标准值计算时可取1/600。对无悬挂吊车的屋架,按永久和可变荷载标准值计算的挠度容许值可取跨度的1/250;当有吊天棚时,按可变荷载标准值计算的挠度容许值可取跨度的1/500。

8.6.5 对大跨度屋盖结构应进行吊装阶段的验算,吊装方案的选定和吊点位置等都应通过计算确定,以保证每个安装阶段屋盖结构的强度和整体稳定。

8.9.1 钢结构除必须采取防锈措施(除锈后涂以油漆或金属镀层等)外,尚应在构造上尽量避免出现难于检查、清刷和油漆之处以及能积留湿气和大量灰尘的死角或凹槽。闭口截面构件应沿全长和端部焊接封闭。

在设计文件中应注明所要求的钢材除锈等级和所要用的涂料(或镀层)及涂(镀)层厚度。

11.3.1 组合梁的抗剪连接件宜采用栓钉,也可采用槽钢、弯筋或有可靠依据的其他类型连接件。

《钢结构设计规范》GB 50017-2003

8.9.4 钢结构的防火应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的要求,结构构件的防火保护层应根据建筑物的耐火等级对各不同的构件所要求的耐火极限进行设计。防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB 14907的规定。

《建筑设计防火规范》GB 50016-2006

3.2.3 一、二级耐火等级的单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限可按本规范表3.2.1的规定降低0.50h。

3.2.4 下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其他防火隔热保护措施:

1 设置自动灭火系统的单层丙类厂房;

2 丁、戊类厂房(仓库)。

《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010

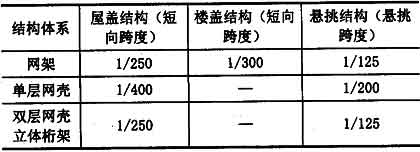

3.5.1 空间网格结构在恒荷载与活荷载标准值作用下的最大挠度值不宜超过表3.5.1中的容许挠度值。

表3.5.1 空间网格结构的容许挠度值

注:对于设有悬挂起重设备的屋盖结构,其最大挠度值不宜大于结构跨度的1/400。

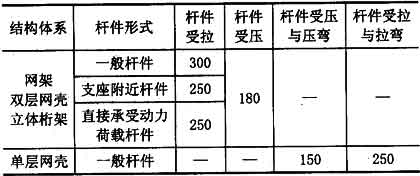

5.1.3 杆件的长细比不宜超过表5.1.3中规定的数值:

表5.1.3杆件的容许长细比[λ]

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010

3.9.5 采用焊接连接的钢结构,当接头的焊接拘束度较大、钢板厚度不小于40mm且承受沿板厚方向的拉力时,钢板厚度方向截面收缩率不应小于国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313关于Z15级规定的容许值。

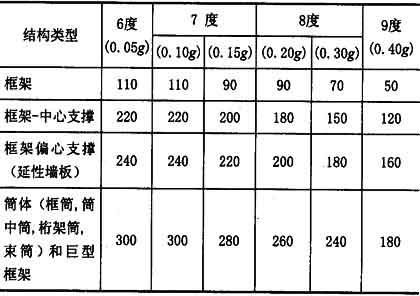

8.1.1 本章适用的钢结构民用房屋的结构类型和最大高度应符合表8.1.1的规定。平面和竖向均不规则的钢结构,适用的最大高度宜适当降低。

注:1 钢支撑-混凝土框架和钢框架-混凝土筒体结构的抗震设计,应符合本规范附录C的规定;

2 多层钢结构厂房的抗震设计,应符合本规范附录H第H.2节的规定。

表8.1.1 钢结构房屋适用的最大高度(m)

注:1 房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分);

2 超过表内高度的房屋,应进行专门研究和论证,采取有效的加强措施;

3 表内的筒体不包括混凝土筒。

8.1.4 钢结构房屋需要设置防震缝时,缝宽应不小于相应钢筋混凝土结构房屋的1.5倍。

8.1.5 采用框架结构时,甲、乙类建筑和高层的丙类建筑不应采用单跨框架,多层的丙类建筑不宜采用单跨框架。

8.1.6 采用框架-支撑结构的钢结构房屋应符合下列规定:

3 中心支撑框架宜采用交叉支撑,也可采用人字支撑或单斜杆支撑,不宜采用K形支撑;支撑的轴线宜交汇于梁柱构件轴线的交点,偏离交点时的偏心距不应超过支撑杆件宽度,并应计入由此产生的附加弯矩。当中心支撑采用只能受拉的单斜杆体系时,应同时设置不同倾斜方向的两组斜杆,且每组中不同方向单斜杆的截面面积在水平方向的投影面积之差不应大于10%。

4 偏心支撑框架的每根支撑应至少有一端与框架梁连接,并在支撑与梁交点和柱之间或同一跨内另一支撑与梁交点之间形成消能梁段。

8.1.9 钢结构房屋的地下室设置,应符合下列要求:

1 设置地下室时,框架-支撑(抗震墙板)结构中竖向连续布置的支撑(抗震墙板)应延伸至基础;钢框架柱应至少延伸至地下一层。

8.2.2 钢结构抗震计算的阻尼比宜符合下列规定:

1 多遇地震下的计算,高度不大于50m时可取0.04;高度大于50m且小于200m时,可取0.03;高度不小于200m时,宜取0.02。

2 当偏心支撑框架部分承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其阻尼比可比本条1款相应增加0.005。

3 在罕遇地震下的弹塑性分析,阻尼比可取0.05。

8.2.3 钢结构在地震作用下的内力和变形分析,应符合下列规定:

1 钢结构应按本规范第3.6.3条规定计入重力二阶效应。进行二阶效应的弹性分析时,应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的有关规定,在每层柱顶附加假想水平力。

2 框架梁可按梁端截面的内力设计。对工字形截面柱,宜计入梁柱节点域剪切变形对结构侧移的影响;对箱形柱框架、中心支撑框架和不超过50m的钢结构,其层间位移计算可不计入梁柱节点域剪切变形的影响,近似按框架轴线进行分析。

3 钢框架-支撑结构的斜杆可按端部铰接杆计算;其框架部分按刚度分配计算得到的地震层剪力应乘以调整系数,达到不小于结构底部总地震剪力的25%和框架部分计算最大层剪力1.8倍二者的较小值。

4 中心支撑框架的斜杆轴线偏离梁柱轴线交点不超过支撑杆件的宽度时,仍可按中心支撑框架分析,但应计及由此产生的附加弯矩。

5 偏心支撑框架中,与消能梁段相连构件的内力设计值,应按下列要求调整:

1)支撑斜杆的轴力设计值,应取与支撑斜杆相连接的消能梁段达到受剪承载力时支撑斜杆轴力与增大系数的乘积;其增大系数,一级不应小于1.4,二级不应小于1.3,三级不应小于1.2;

2)位于消能梁段同一跨的框架梁内力设计值,应取消能梁段达到受剪承载力时框架梁内力与增大系数的乘积;其增大系数,一级不应小于1.3,二级不应小于1.2,三级不应小于1.1;

3)框架柱的内力设计值,应取消能梁段达到受剪承载力时柱内力与增大系数的乘积;其增大系数,一级不应小于1.3,二级不应小于1.2,三级不应小于1.1。

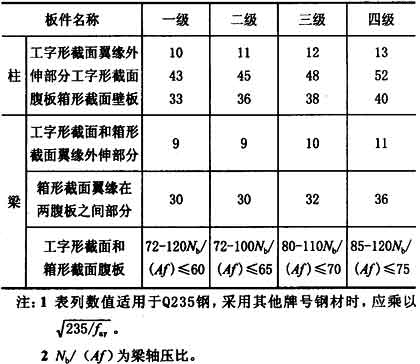

8.3.2 框架梁、柱板件宽厚比,应符合表8.3.2的规定:

表8.3.2 框架梁、柱的板件宽厚比限值

8.3.2 条文说明:从抗震设计的角度,对于板件宽厚比的要求,主要是地震下构件端部可能的塑性铰范围,非塑性铰范围的构件宽厚比可有所放宽。

8.3.3 梁柱构件的侧向支承应符合下列要求:

1 梁柱构件受压翼缘应根据需要设置侧向支承。

2 梁柱构件在出现塑性铰的截面,上下翼缘均应设置侧向支承。

3 相邻两侧向支承点间的构件长细比,应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的有关规定。

8.3.7 框架柱的接头距框架梁上方的距离,可取1.3m和柱净高一半二者的较小值。

上下柱的对接接头应采用全熔透焊缝,柱拼接接头上下各100mm范围内,工字形柱翼缘与腹板间及箱型柱角部壁板间的焊缝,应采用全熔透焊缝。

8.4.2 中心支撑节点的构造应符合下列要求:

3 梁在其与V形支撑或人字支撑相交处,应设置侧向支承;该支承点与梁端支承点间的侧向长细比(λy)以及支承力,应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017关于塑性设计的规定。

4 若支撑和框架采用节点板连接,应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017关于节点板在连接杆件每侧有不小于30°夹角的规定;一、二级时,支撑端部至节点板最近嵌固点(节点板与框架构件连接焊缝的端部)在沿支撑杆件轴线方向的距离,不应小于节点板厚度的2倍。

8.4.3 框架-中心支撑结构的框架部分,当房屋高度不高于100m且框架部分按计算分配的地震剪力不大于结构底部总地震剪力的25%时,一、二、三级的抗震构造措施可按框架结构降低一级的相应要求采用。

8.5.2 偏心支撑框架的支撑杆件长细比不应大于

![]() , 支撑杆件的板件宽厚比不应超过现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017规定的轴心受压构件在弹性设计时的宽厚比限值。

, 支撑杆件的板件宽厚比不应超过现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017规定的轴心受压构件在弹性设计时的宽厚比限值。

10.2.16 (大跨度屋盖建筑)支座的抗震构造应符合下列要求:

1 应具有足够的强度和刚度,在荷载作用下不应先于杆件和其他节点破坏,也不得产生不可忽略的变形。支座节点构造形式应传力可靠、连接简单,并符合计算假定。

2 对于水平可滑动的支座,应保证屋盖在罕遇地震下的滑移不超出支承面,并应采取限位措施。

3 8、9度时,多遇地震下只承受竖向压力的支座,宜采用拉压型构造。