2.3 建筑场地抗震设计

2.3.1 抗震设防的所有建筑应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定其抗震设防类别及抗震设防标准。

2.3.2 建筑所在地区遭受的地震影响,应采用相应于抗震设防烈度的设计基本地震加速度和特征周期表征。

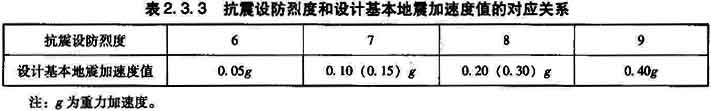

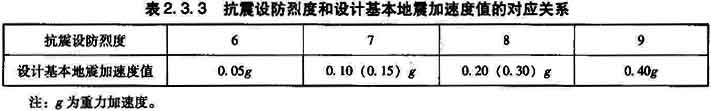

2.3.3 抗震设防烈度和设计基本地震加速度取值的对应关系,应符合表2.3.3的规定。

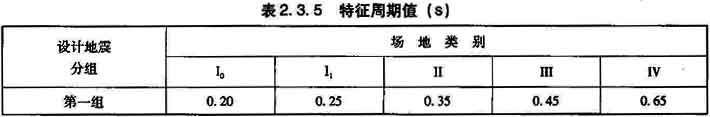

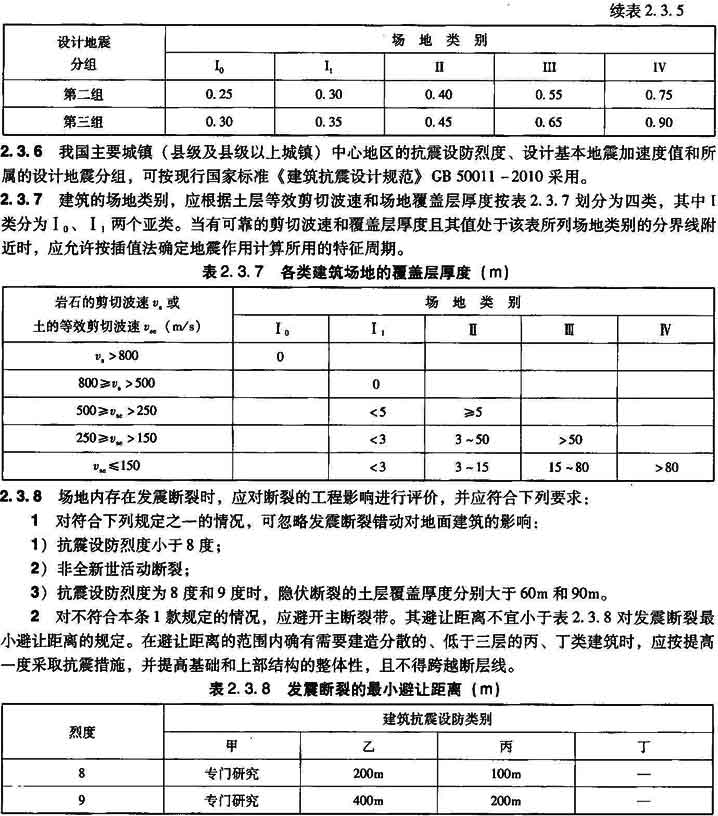

2.3.4 地震影响的特征周期应根据建筑所在地的设计地震分组和场地类别确定。现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010的设计地震共分为三组,其特征周期应按此规范第5章的有关规定采用。

注:1 “设计特征周期”即设计所用的地震影响系数的特征周期(Te),简称特征周期。

2 在抗震设计中,场地是指具有相似的反应谱特征的房屋群体所在地,不仅仅是房屋基础下的地基土,其范围相当于厂区、居民点和自然村,在平坦地区面积一般不小于1km×1km。

2.3.5 特征周期应根据场地类别和设计地震分组按表2.3.5采用,计算罕遇地震作用时,特征周期应增加0.05s。

2.3.9 当需要在条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩石和强风化岩石的陡坡、河岸和边坡边缘等不利地段建造丙类及丙类以上建筑时,除保证其在地震作用下的稳定性外,尚应估计不利地段对设计地震动参数可能产生的放大作用,其水平地震影响系数最大值应乘以增大系数。其值应根据不利地段的具体情况确定,在1.1~1.6范围内采用。

2.3.10 场地岩土工程勘察,应根据实际需要划分的对建筑有利、一般、不利和危险的地段,提供场地类别和岩土地震稳定性(含滑坡、崩塌、液化和震陷特性)评价,对需要采用时程分析法补充计算的建筑,尚应根据设计要求提供土层剖面、场地覆盖层厚度和有关的动力参数。